|

"Berlin hat es nötig: ein Zukunftsbild, ein Ziel, eine Vision!"

Mit

einer Briefkasten-Aktion auf dem diesjährigen Umweltfestival am Brandenburger Tor startete

das Agendaforum den stadtweiten Dialog über den Entwurf der gesamtstädtischen Agenda, das

Zukunftsprogramm für Berlin. Mit

einer Briefkasten-Aktion auf dem diesjährigen Umweltfestival am Brandenburger Tor startete

das Agendaforum den stadtweiten Dialog über den Entwurf der gesamtstädtischen Agenda, das

Zukunftsprogramm für Berlin.

Verbraucherministerin Renate Künast, die das Umweltfestival eröffnete, erklärte,

dass sie sich als Wa(h)l-Berlinerin ganz besonders freue, dass der Agendaprozess in Berlin Fuß

gefasst hat, "denn Berlin hat es nötig: ein Zukunftsbild, ein Ziel, eine Vision!".

Die Besucher des Umweltfestivals forderte die Ministerin dazu auf, den grasgrünen Briefkasten

der Lokalen Agenda 21 Berlin mit Vorschlägen für ein zukunftstaugliches Berlin zu füllen:

"Ich kann Sie nur ermutigen: Beteiligen Sie sich an der Agendakamapagne, die heute hier

beginnt! Ich wünsche der Berliner Agendakampagne eine rege Beteiligung und einen fruchtbaren

Diskussionsprozess. Alles, alles Gute!"

Ähnlich

äußerte sich auch der DGB-Landesvorsitzende Dieter Scholz: "Ich find´s super,

dass sich Menschen in der Stadt gefunden haben, die sagen, ‚wir machen jetzt Feuer unter

diesen Topf’, und ich hoffe, dass der Agendaprozess hier heute die notwendige

Initialzündung bekommt." Ähnlich

äußerte sich auch der DGB-Landesvorsitzende Dieter Scholz: "Ich find´s super,

dass sich Menschen in der Stadt gefunden haben, die sagen, ‚wir machen jetzt Feuer unter

diesen Topf’, und ich hoffe, dass der Agendaprozess hier heute die notwendige

Initialzündung bekommt."

In der Talkrunde mit der RBB-Moderatorin Carla Kniestedt auf der Bühne des

Umweltfestivals erklärte Dieter Scholz weiter: "Für uns als Gewerkschafter sind die Themen

der Lokalen Agenda: soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz oder Bildung Grundthemen, weil sie alle

auch mit der Zukunft der Arbeit zu tun haben. Und deswegen unterstützen wir diesen Prozess."

Stefan Richter von der GRÜNEN LIGA erläuterte den Besuchern des

Umweltfestivals das Besondere des Agendaprozesses: dass nicht Politik und Verwaltung (allein),

sondern interessierte Bürger durch ihre Vorschläge (mit)bestimmen, wie die Zukunft aussehen soll.

Hilla Metzner aus dem Fachforum Bildung machte exemplarisch deutlich, worum es

in dem Entwurf eines Zukunftsprogramms für Berlin u. a. geht: "Bildung für eine

nachhaltige Entwicklung, da fragen viele Leute: Was ist denn das? Es wird ja schon viel

Umweltpädagogik gemacht, was ist denn das besondere daran? Bildung für eine nachhaltige

Entwicklung bedeutet zum einen, dass Kinder und Jugendliche möglichst früh Partizipation

lernen, in ihrer Gemeinde, in ihrem Umfeld und in der Schule. Und dass sie möglichst viel in

Zusammenhängen denken lernen, z. B. lernen, wie begrenzt unsere Rohstoffe sind, und dass

sie lernen, sich nicht nur lokal zu engagieren, sondern auch ein bisschen global zu denken."

In seinem Beitrag für eine nachhaltige Bildung im Zukunftsprogramm für Berlin fordert das

Fachforum Bildung deshalb auch, das Thema Nachhaltigkeit als eine "ethische Wertung, die

über den anderen Aufgabenfeldern steht", in das Schulgesetz und in die Rahmenpläne

aufzunehmen.

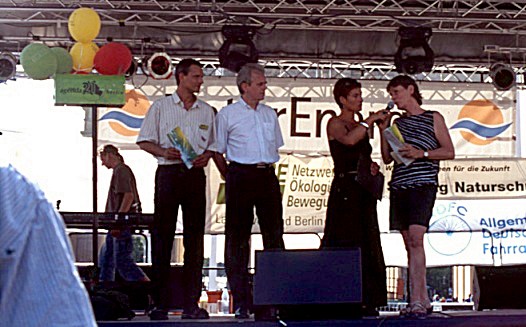

Auftaktaktion auf dem Umweltfestival mit dem Zukunftsbriefkasten (v. l. n. r.):

Stefan Richter (Grüne Liga), Dieter Scholz (DGB), Carla Kniestedt (RBB) und Hilla Metzner

(Fachforum Bildung)

Nach dem Talk auf der Bühne waren die Besucher des Umweltfestivals eingeladen, ihrerseits

Vorstellungen und Vorschläge für ein umwelt-, wirtschafts- und sozialverträgliches Leben in der

Stadt in in den Zukunftsbriefkasten einzuwerfen. "Hier kannst Du dich einbringen",

lautete die Aufschrift auf dem grünen Briefkasten, und viele folgten dieser Aufforderung.

Dabei reichten die Wünsche für die Zukunft von kostenloser Fahrradmitnahme bei der

BVG-Standard-Monatskarte bis hin zu weniger berlin-spezifischen Forderungen wie die des

Verbotes von gen-manipulierten Produkten.

Am

Stand der Berlin-Agenda fanden sich weitere Prominente ein. Werner Schenkel, bis Anfang

des Jahres Erster Direktor des Umweltbundesamtes, forderte in seinem Zukunftsbrief vom

Berliner Senat nicht nur die "schnelle Verwirklichung des vorliegenden Abfallkonzeptes"

und mit Hinweis darauf, dass Berlin einmal das Mekka umweltpolitischer Bewegungen war, auch

"eine verstärkte Unterstützung von Umweltlehre und -forschung an den Berliner Hochschulen".

Als Privatmann und Jogger, der durch die allgegenwärtigen Häufchen seine Lebensqualität

beeinträchtig sieht: "die Durchsetzung der Hundekotverordnung". Am

Stand der Berlin-Agenda fanden sich weitere Prominente ein. Werner Schenkel, bis Anfang

des Jahres Erster Direktor des Umweltbundesamtes, forderte in seinem Zukunftsbrief vom

Berliner Senat nicht nur die "schnelle Verwirklichung des vorliegenden Abfallkonzeptes"

und mit Hinweis darauf, dass Berlin einmal das Mekka umweltpolitischer Bewegungen war, auch

"eine verstärkte Unterstützung von Umweltlehre und -forschung an den Berliner Hochschulen".

Als Privatmann und Jogger, der durch die allgegenwärtigen Häufchen seine Lebensqualität

beeinträchtig sieht: "die Durchsetzung der Hundekotverordnung".

Heinrich

Freiherr von Lersner, UBA-Präsident a. D., forderte: "Der Senat

möge sich im Bundesrat für die Erhöhung der Mittel für umweltrelevante Entwicklungshilfe

einsetzen." Der Entwicklungsetat müsse heutzutage höher sein als der des

Verteidigungsministers, denn "durch die Klimageschichte wissen wir ja, dass der

Umweltschutz ein globales Problem ist und dass überall in der Welt etwas getan werden muss, um

mit diesem Problem fertig zu werden." Heinrich

Freiherr von Lersner, UBA-Präsident a. D., forderte: "Der Senat

möge sich im Bundesrat für die Erhöhung der Mittel für umweltrelevante Entwicklungshilfe

einsetzen." Der Entwicklungsetat müsse heutzutage höher sein als der des

Verteidigungsministers, denn "durch die Klimageschichte wissen wir ja, dass der

Umweltschutz ein globales Problem ist und dass überall in der Welt etwas getan werden muss, um

mit diesem Problem fertig zu werden."

Im Interview räumte Freiherr von Lersner ein, dass der Gedanke des "global denken, lokal

handeln" schwer zu vermitteln sei: "Uns fehlt da bisher die Katastrophe - die

Klimakatastrophe ist in Deutschland nun mal nicht sichtbar. Im Umweltschutz haben bisher immer

Katastrophen den Anstoß für Veränderungen gegeben: Was haben wir erreicht durch Seveso oder

Brent Spar oder das Seehundsterben. Wenn Brigitte Bardot mit einem gestorbenen Seehund am Busen

im Fernsehen war, dann haben die Bonner Politiker gesagt: Wir müssen mal was in der Nordsee tun."

Obwohl sich Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung keineswegs ausschließen müssen, so

Freiherr von Lersner, bestehen zwischen Ökonomie und Ökologie oft Zeitkonflikte: "Nehmen wir

die Sonnen- oder die Windenergie, die rechnet sich auch ökonomisch, aber in längeren Zeiträumen;

klassische Ökonomen denken aber in höchstens 10-Jahreszeiträumen."

Michael

Zschiesche vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) trat mit seinem

Beispiel, dem Projekt "Fifty-fifty" zur Energieeinsparung an Schulen, den Beweis dafür

an, wie ganz im Sinne der Agenda 21 Lösungen gefunden werden können, die ökonomisch und

ökologisch Sinn machen und noch dazu sozial sind: "Zur Zeit sind die Schulen dabei, durch

einfache Energiesparmaßnahmen ungefähr 1 Mio. Euro im Jahr einzusparen. Von dem

eingesparten Geld bekommt 50 % die Schule, die das Geld in eine bessere Ausstattung stecken

kann, und 50 % das Land Berlin zum Auffüllen seiner leeren Kassen. Insgesamt liegt das

Sparpotential - nur auf Schulen bezogen - bei 6 Mio. Euro. Wenn man mehr von

diesen Maßnahmen machen würde, in allen öffentlichen Gebäuden, kämen enorme Summen dabei

heraus. Leider ist das Ganze auf der politischen Ebene zwar gewollt, aber auf der

Umsetzungsebene hapert es." Michael

Zschiesche vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) trat mit seinem

Beispiel, dem Projekt "Fifty-fifty" zur Energieeinsparung an Schulen, den Beweis dafür

an, wie ganz im Sinne der Agenda 21 Lösungen gefunden werden können, die ökonomisch und

ökologisch Sinn machen und noch dazu sozial sind: "Zur Zeit sind die Schulen dabei, durch

einfache Energiesparmaßnahmen ungefähr 1 Mio. Euro im Jahr einzusparen. Von dem

eingesparten Geld bekommt 50 % die Schule, die das Geld in eine bessere Ausstattung stecken

kann, und 50 % das Land Berlin zum Auffüllen seiner leeren Kassen. Insgesamt liegt das

Sparpotential - nur auf Schulen bezogen - bei 6 Mio. Euro. Wenn man mehr von

diesen Maßnahmen machen würde, in allen öffentlichen Gebäuden, kämen enorme Summen dabei

heraus. Leider ist das Ganze auf der politischen Ebene zwar gewollt, aber auf der

Umsetzungsebene hapert es."

In den kommenden Wochen und Monaten wird der Zukunftsbriefkasten auf Straßen, Plätzen oder

in öffentlichen Gebäuden immer wieder auftauchen. Auch per Briefpost, per E-Mail auf der

Website des Agendaforums und bei den Veranstaltungen

im Roten Rathaus und in den Bezirken haben Berliner Bürger die Möglichkeit, sich in den

Agendaprozess "einzubringen".

Heide Wohlers

aha - Büro für nachhaltige und kreative Kommunikation

im Auftrag des Agendaforums

Zum Agendaentwurf und dem virtuellen Briefkasten

|